青神竹编 指尖非遗织就文旅新图景

2025-08-19

来源:浙江云野科技有限公司

8月7日,成都世界运动会领奖台上,一块块奖牌被小心翼翼地放入竹编盒中。这些散发着东方美学的容器,出自眉山青神的竹编匠人之手。2000余个奖牌盒,每个需经近百道工序,由国家级非遗传承人陈云华领衔制作,以一年生长期、竹节长且光洁度高的慈竹或单竹为材,在匠人指尖化作连接竞技荣光与传统技艺的载体。

青神县,岷江畔一个竹林掩映的小城,以占全省1%的竹林面积,创造了全省10%的竹产业产值。2024年,全县竹产业综合产值突破90亿元,较五年前增长85.56%。这一数字背后,不仅是一项国家级非物质文化遗产的传承,更是一场“以竹为媒”的文旅融合创新实践。

非遗根基 从濒危技艺到国际名片

青神竹编历史悠久,工艺精湛,与丝绸、蜀绣并称四川旅游商品“蜀中三宝”,堪称中国民间艺术的一朵奇葩。这项根植于农耕文明的技艺,曾面临传承主体老龄化、后继乏人的困境。在现代化浪潮中,工业替代品挤压着传统竹编的生存空间,匠人流失让这门千年技艺一度濒危。

青神县以系统性思维破解传承难题。围绕“四个一”战略——植一片竹林彰显生态、造一张竹纸领跑行业、编一根竹丝传承非遗、办一场竹会联通世界——将竹编从单一手工艺扩展为融合生态、产业与文化的多维体系。

如今,青神竹编已成为四川文化输出的亮眼名片。从2018年起连续举办的六届国际竹产业交易博览会,吸引了70余个国家和地区的客商云集青神。竹编作品更被列为四川省外事礼品,多次作为国礼赠予外国政要。

今年3月,上海F1赛场上演了一场“非遗温度遇见上海速度”的对话。高1.2米的竹编赛车模型《极速匠心》惊艳亮相,这件以传统“瓷胎竹编”技法创作的作品耗时200余小时,在引擎轰鸣中展示着竹编的宁静力量。传承人陈云华在现场演示0.1毫米竹丝劈丝绝技时感慨:“竹编不仅是技艺,更是文化的呼吸。”

竹旅融合 编织沉浸式体验场景

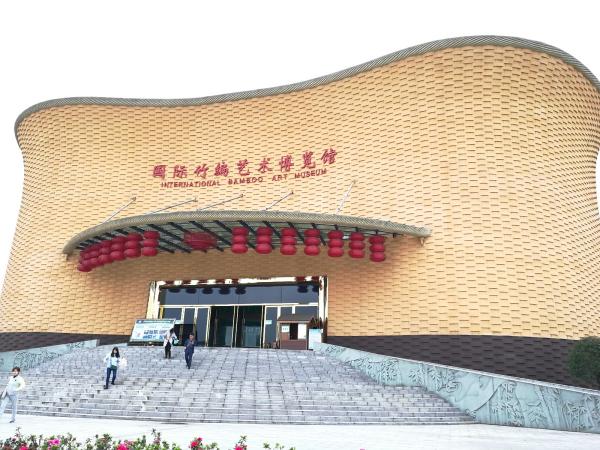

步入国家AAAA级旅游景区国际竹艺城,竹的气息无处不在。外形模拟竹节造型的旅游服务中心,以竹材编织感立面传递着地域文化基因。这处2018年启用的设施,已成为四川文旅公共服务融合的省级样板。

2024年春节、观萤季和中秋国庆假期,景区接待游客20余万人次,门票收入超100万元,带动全县旅游消费3000余万元。今年清明观萤季,单日游客量峰值达15万人次,全县酒店平均入住率超80%,创下5000余万元旅游消费。

研学旅行成为非遗活态传承的重要场景。2020年,青神竹编入选四川省首批十大研学旅行主题线路,打造出集竹类鉴赏、诗词赏析、非遗体验于一体的特色课程。孩子们在此学习劈竹成丝,在湿地用自编鱼篓捕鱼,在熊猫馆探索竹与生态的关联。每年,超过10万余人次的学生在竹丝交错间触摸文化脉搏。

产业新局 从单一工艺到全竹生态

青神竹编的复兴不是孤立的技艺拯救,而是一场以文化为引擎的产业革命。在竹林深处,20万亩现代竹林基地绵延成海,其中亩产5吨的“斑布1号”优势竹种,成为支撑产业的基础。斑布健康竹产业园内,年产42万吨竹浆(竹纸)的生产线日夜运转。这个占据国内市场份额30%的本色生活用纸第一品牌,让青神实现了从艺术竹编到生活用纸的产业跨越。

2024年,青神县荣膺国家版权示范基地、四川省五星级现代竹产业园区等称号,竹产业从单一手工艺发展为融合一、二、三产的生态集群。

破圈传播 传统技艺的当代表达

青神竹编的“破圈”之路充满创新智慧。2024年春节,全国春晚舞台上,非遗推广大使李子柒肩头绽放一朵青绿色竹编花。这朵由传承人陈岚参与创作的花朵,让青神竹编在全国观众眼前绽放新姿。

今日开幕的四川美术馆“民艺·乡愁”精品展上,112件巴蜀工艺精品中,青神竹编与泸定棕编、眉山砚雕等非遗同台亮相。这场由四川省文联主办的艺术之旅,通过线上展播与线下体验结合,为传统工艺搭建起“教育筑基传播破圈公众参与”的传承闭环。

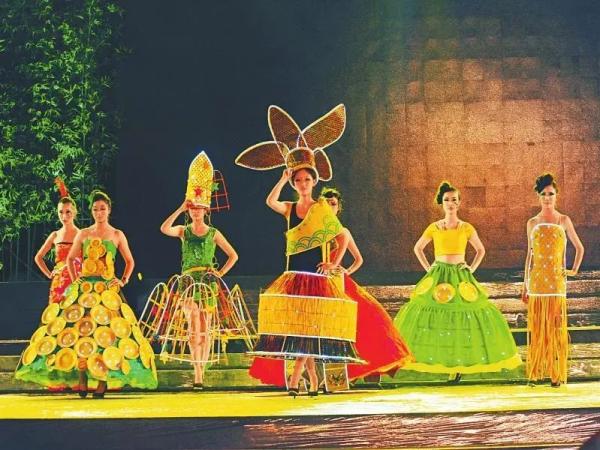

在青神,每年30余场的非遗传承培训中,既有面向国际学员的竹编技艺课程,也有为当地村民开设的实用编织技能培训。国际竹编艺术博览馆内,来自巴西、厄瓜多尔等国的学员作品,讲述着这项技艺的全球旅程。

八月的青神,竹海翻涌。国际竹艺城内,孩子们正用细竹丝编织小鱼;竹林湿地公园里,游客举着竹编灯夜赏流萤;竹里院子的露台上,新开发的竹香茶饮氤氲着清香。2024年,这里以全省1%的竹林创造出10%的竹业产值,90亿元的综合产值背后,是传统与现代的完美交融。