数智赋能实现智慧文旅新模样

2025-04-16

来源:山西日报

近年来,山西省各地锚定文旅高质量发展航向,提升高品质产品供给能力,丰富创新性消费业态和场景,深化“文旅+百业”“百业+文旅”,进一步培育新增长点,繁荣文化和旅游消费,促进入境旅游发展,助推文旅产业成为山西省战略性支柱产业和民生幸福产业。

在山西这座“没有围墙的博物馆”,科技与人文共舞,守正与创新并行。

当前,山西省创新丰富智慧文旅体验,挖掘山西特色文旅资源,运用人工智能、AR/VR等数字技术打造一批沉浸式夜游、展览、演艺等数字文旅新场景新空间。充分利用公共文化设施以及涉旅服务场所,搭建数字化文化体验的线下场景,开发城市公共空间、特色小镇沉浸式演艺项目,发展全息互动投影、夜间光影秀等产品,打造成体系的数字文旅服务。戴上VR眼镜的瞬间,时空的经纬线开始扭曲重构,商代青铜神树的树枝在眼前舒展,黄金面具的纹路泛起神秘微光,古蜀先民的祭祀吟唱穿透三千年时空。

古文明在数字时代焕发新生机,为山西省文旅融合提供了“数字样本”。数智赋能下的文旅新体验,成为山西省文化旅游的一张亮丽名片,吸引更多游客前来感受历史与科技交织的独特魅力。

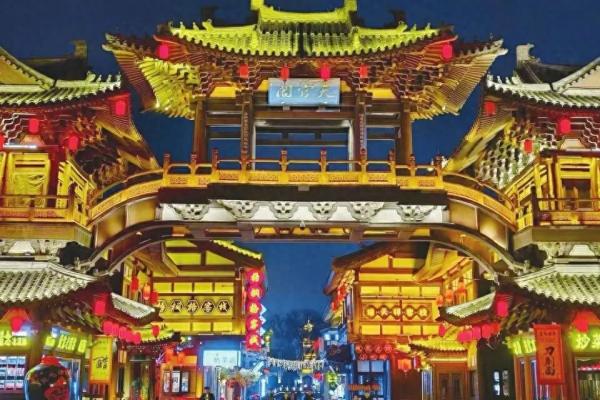

平城区地处大同市中心,依托大同古城、代王府等核心资源,构建出“城景一体、古今交融”的全域旅游格局,推出“两小一府”特色文旅矩阵,通过沉浸式演艺、非遗市集、主题夜游等形式,实现“白天观景、夜间消费”的全时段体验。

平城区以“数字+文旅”为突破口,推动传统业态转型升级。2024年,该区投资2600余万元实施小石子景区数字化改造,建成智慧导览系统、VR体验中心等设施,实现“一部手机游平城”。此外,通过打造“数字文创产业园”,引入30余家科技企业,开发AR明信片、数字藏品等文创产品,年销售额突破5000万元。

为放大文化IP效应,平城区策划“平城故事”系列活动,将古城文化与非遗技艺、现代科技深度融合,开发“非遗研学”“国潮光影秀”等新业态。同时,借助长城一号旅游公路串联沿线乡村旅游点,打造“春赏花、夏避暑、秋采摘、冬冰雪”四季全时旅游产品,推动“淡季不淡”目标落地。

近年来,通过不断摸索和创新,山西省各大景区逐渐形成了演艺剧目精品化、景观化、震撼化的主体表演风格。如今,临汾以“微短剧+”战略构建全产业链生态,半年内吸引40余家影视企业入驻,完成18部作品拍摄,带动数万人就业,形成“剧集创作—场景开发—旅游拉动”的良性循环。临汾市洪洞大槐树寻根祭祖园旅游景区、山西黄河壶口瀑布风景名胜区等景点借势提升旅游热度。

事实上,高品质文旅产品供给在山西省持续丰富,乡村“村晚”持续为村民送上文化大餐。去年万荣县解店镇新城村等2地、岢岚县宋家沟镇宋家沟村等12地分别入选文化和旅游部全国春节“村晚”和“四季村晚”示范展示点。

3月21日,“321向春天出发 暖春南国银发旅游列车”首发启动仪式在太原火车站举办。列车以“慢旅行、深体验、暖服务”为核心,提供“安全保障、慢行节奏、服务支撑、银发关爱”四大类专属服务,通过“铁路+旅游”融合创新,打造中老年群体的文旅康养消费新场景,不断丰富银发专属旅游产品供给,助力“银发经济”与文旅康养产业深度融合发展。

与此同时,山西省相关部门指导文创企业和景区开发文创产品,开展文创作品转化对接活动,推动各地结合地域特色推出具有晋风晋韵的“山西礼物”。聚焦吃、住、行、游、购、娱六要素,在涉旅服务各环节各层面,呈现出更多能够满足游客需求的要素场景。

多业态融合持续深化,山西省不断发展非遗+旅游,评选出许多非遗与旅游深度融合典型案例,平定县娘子关跑马排春节习俗等也入选我国春节人类非遗社区实践项目。康养旅游、红色旅游、乡村旅游、研学旅游发展如火如荼,去年山西省7条线路入选“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路。

数据显示,去年山西省累计接待国内游客量、实现旅游总花费同比双增长,其中智慧服务贡献较大。从闹市到乡村,山西正以“打响‘旅游满意在山西’品牌”破题,铺陈文旅融合新图景。

旅游业是综合性产业、口碑行业,核心是为旅游者提供服务,使游客在接受服务的过程中产生惬意、幸福之感,最终让山西成为“来了不想走,走了还想来”的旅游目的地。为完善旅游配套服务,山西省相关部门进一步完善山西·文旅云平台功能,升级“游山西”App,为游客提供权威的旅游资讯、便捷的导游导览服务和旅游要素产品预订服务。

随着文旅融合的不断深化,当前山西省越来越多的城市、乡村、景区、景点开始盘活文化家底,提炼人文气质,探索文旅融合之道,从而打造出更多人们喜闻乐见的新场景、新业态、新模式,推动文旅行业高质量发展迈上新台阶。