哎!朋友 新疆文旅焕发丝路新生

2025-04-09

来源:央广网

近段时间以来,“馕言文”火爆出圈,这种带新疆方言特色的普通话,以新疆特产“馕”为名,既体现地域特色,又充满亲切感,‘“馕言文”的走红是新疆多民族文化与当代互联网生态碰撞出的璀璨火花,其以极具辨识度的语言风格——倒装句式、夸张的形容词搭配与诙谐的叙事逻辑,既展现了民间语言的鲜活创造力,也折射出数字时代文化传播的新路径。这一现象并非简单的语言“变体”,而是新疆各族群众在语言交融实践中自发形成的文化创新,其内核是对当地文化符号的创造性转化与情感共鸣的精准捕捉。近日发布的《中国魅力小城旅游研究报告》揭晓百个值得探访的国内小城,新疆的鄯善县、库车市、莎车县凭借独特人文魅力入选。当“Citywalk”遇见丝路古城,这些小城正以深厚的文化底蕴与鲜活的人间烟火,探索从旅游流量到长红发展的转型之路。

2024年“小城”“县城”相关内容搜索量同比激增44.8%,区县旅游人次增幅达76.4%。在天山南北的丝路小城中,年轻游客正在书写新的旅行故事。

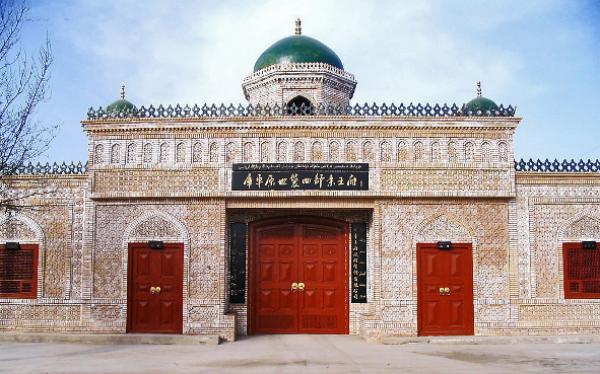

驱车穿越独库公路的壮美天山,驻足克孜尔尕哈烽燧遥望千年烽烟,漫步库车老城聆听十二木卡姆的悠扬旋律……2024年,仅库车市就接待游客934.96万人次,其中七成是自驾游客,而80、90后又占比自驾游客中的近八成。鄯善县“沙不进人不退”的沙漠奇观,莎车县的非遗盛宴,正成为青年旅行者社交媒体上的热门标签。

随着传统文化认同感提升,小城旅游的文化底色愈发鲜明。库车王府博物馆内,汉唐文物与数字复原技术交织,重现龟兹古国“驰命走驿,不绝于时月”的盛景;苏巴什佛寺遗址的断壁残垣间,年轻游客对照玄奘《大唐西域记》寻找历史印记。

这种需求在莎车老城得到生动诠释:艾德莱斯丝绸体验馆里,游客亲手完成从蚕茧抽丝到图案扎染的全过程;十二木卡姆文化广场上,即兴加入舞蹈队伍的年轻人,通过肢体语言与古老艺术对话。

小城旅游的创新实践,正在打破“观光游”的固有模式。鄯善县巴扎村投资10余万元打造的沙疗民宿街,将“埋沙疗法”这项非物质文化遗产转化为康养旅游产品;库车市推出“龟兹之夜”沉浸式演艺,让克孜尔石窟壁画中的乐舞在当代复活。

“线上+线下”拓宽各民族“三交”新空间。正如去年电视剧《我的阿勒泰》热播,激发网友去新疆寻找“诗与远方”的热情,在短视频和网络直播等传播方式的加持下,跟新疆有关的话题不断火爆、交流互动更加频繁。央视春晚喀什分会场直播、“何以中国 五星出东方”网络主题宣传、歌曲《苹果香》等广受关注,一批新疆博主成为网络知名博主,引发了持续的新疆旅游热潮。2024年,新疆全年接待游客3.02亿人次,“新疆是个好地方”持续位居全国省级文旅新媒体传播力排行榜前十,全网传播量近260亿次。“线上+线下”多渠道互动,大大拓宽了各民族全方位互嵌的实践路径,打开了各民族交往交流交融的广阔空间。

新疆每块砖瓦都承载着历史,每段旋律都诉说着文明。小城旅游的核心竞争力在于不可复制的文化基因。当游客在库车民歌中听见中原音律的变奏,在艾德莱斯纹样中发现希腊文化的印记,这种跨越时空的文化对话,正是小城从“网红”走向“长红”的关键。

从沙漠边缘的鄯善到龟兹故地的库车,从天山南麓的莎车到昆仑脚下的古城,新疆小城正在演绎文旅融合的新叙事。当年轻力量与传统文明深度碰撞,这些承载中华文明多元一体特征的丝路明珠,正以文化为纽带,构建起更具生命力的旅游生态。这种转变不仅为区域经济发展注入活力,更在当代语境下延续着千年文明的薪火。