农文旅融合 开辟文化振兴新路径

2024-12-02

来源:人民网

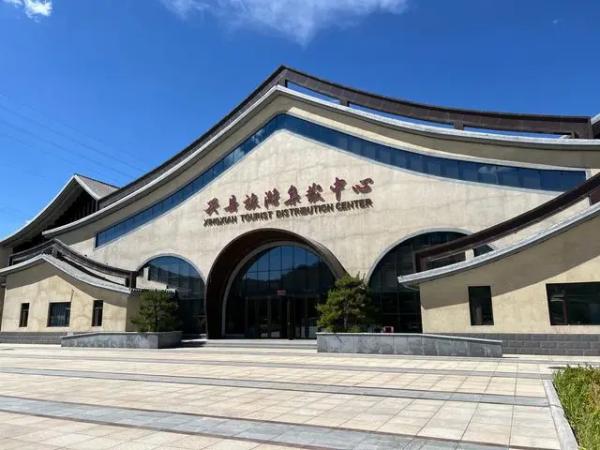

初冬时节,行走在“晋绥首府红色兴县”大地上,晋绥边区革命纪念馆、黑茶山、宋家沟生态园、美丽乡村石门庄、沿黄旅游驿站等景区景点,如闪耀的明珠般镶嵌在青山绿水间。宽敞整洁的柏油马路连接着村村镇镇,构成一幅独特而迷人的乡村画卷。

位于吕梁山腹地的兴县高质量打好“城乡融合”牌,以红色文旅为引领,将红色基因融入乡村发展的血脉,城乡之间的藩篱逐渐打破,昔日的穷乡僻壤焕发出蓬勃生机。

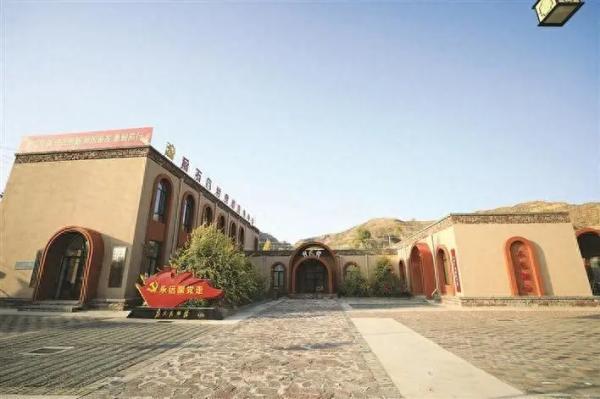

从蔡家崖出发,沿着黄榆线G337国道一路向西,晋绥边区政府及军区司令部旧址、北坡中共中央晋绥分局旧址、高家村《晋绥日报》社旧址和兴县农民银行旧址……公路将沿线的红色革命旧址像珍珠般串联了起来。

可以说,这一条线路就是抗日战争和解放战争时期晋绥边区最完整详实的一道缩影,更是“吕梁精神”在这片红色热土孕育、发扬并传承不辍的见证。

红色文化是涵育乡风文明的精神引领,是新时代涵育乡风文明、优化产业结构、强化人才培养的重要引擎。兴县红色旅游资源丰富,有红色革命遗址100余处,其中全国重点文物保护单位5处,省级文物保护单位3处。

围绕“晋绥首府 红色兴县”整体形象定位,紧盯建设“国家全域旅游示范县”目标,兴县持续放大自身资源优势,不断拓展“红色+”功能,将红色文化与研学旅行、乡村旅游、康养度假、文化创意等深度融合,开发出一系列精品旅游路线。到蔡家崖村,听一场道情,吃一碗“啦叨叨”,同当地老人共同追忆往昔艰苦岁月、感悟共产党人革命情怀;到黑茶山下,聆听“四八烈士”红色故事,享受天然氧吧;行走“黄河一号”旅游公路旁,体会张家湾自驾车营地、裴家川口驿站、黑峪口驿站、六郎寨景区等6个沿黄驿站的不同特色;漫步美丽乡村后石门、蔚汾公园、南山公园,感受休闲惬意……多样化的旅游线路满足了游客的多元需求。

在蔡家崖的红色一条街上,商铺鳞次栉比,有卖兴县特色小吃“啦叨叨”的,有卖文化纪念品的,还有拍照的,一片繁忙景象。搭上了蔡家崖村发展红色旅游的顺风车,全村近年来的游客成倍增长,生意越来越好做了。

如今,在北坡村,联排的小别墅拔地而起,村中心的小广场健身器材配套设施完善,傍晚时分,广场上老年人有的健身、有的打牌、有的闲聊,欢声笑语不绝于耳。

“石门庄,古镇房,古镇遗迹处处藏。屏门场,生意房,店圪堎上酿酒坊……岚漪河水村前淌,两岸麦田风起浪。”在兴县后石门村村史馆的墙壁上,一首由清代文人高凤鸣写的《石门庄赞》,道出了后石门村曾经的美丽与繁华。

依托自然环境和厚重的历史文化资源,后石门村坚持走文旅融合的发展道路,建成“村史馆”“农展馆”两个旅游景点,采用三变运作模式,倾力打造一个旅游、多种业态,一个平台、多方合作,一个窗口、多方资源汇聚的模式,构建“平台(运营公司)+合作社+农户”的机制,统一规划、统一布局、统一标准、统一经营,形成了平台牵头抓管理、培训在地农民、组织村民有序有质量的经营。

依托美丽的自然环境和厚重的历史文化资源,后石门村新建的“村史馆”“农耕民俗馆”“抗大七分校陈列馆”等景点,以及村民加工的各类产品,吸引了众多游客,后石门村俨然成为沿黄生态游和乡村旅游的一张名片。

作为吕梁市重点打造的100个乡村旅游重点村之一,后石门村依托自然生态优势,在保护中开发,在开发中保护,进行统一规划,因地制宜开展村子主干道美化、院落庭院墙体美化和文化广场修建等工程,如今村容整洁、环境优美、生态宜居。同时,后石门村不断挖掘传统文化、红色文化和民俗文化,建成了“村史馆”“农耕民俗馆”等文化展览馆,同步规划了农家乐、垂钓、采摘园等旅游配套项目,乡村旅游产业渐成规模。

走进兴县狮子洼村,一个个别具特色的田园小院错落有致,一条条整洁宽敞的硬化水泥路直通各家门庭,庭院内葫芦架下,村民三五成群聚在一起有说有笑,生态宜居的乡村美景映入眼帘。

同样作为吕梁市乡村旅游重点村,狮子洼村在推进美丽乡村建设中,在保护传承乡土文化的同时,对224户的院落户墙5000余平方米、村内两条主路和12条街巷共计9.6公里道路全部改造,实施河道治理、乡村公园、九曲广场、公共卫生间、娱乐休憩亭等工程,重新树立村碑,保留了晋西北原汁原味的山村风格,营造乡愁乡韵。

发展特色农业产业。结合村集体产权制度改革,于2018年成立狮子洼村经济发展合作总社。合作总社采取“合作总社+产业基地+农户”的模式,通过流转土地、土地入股、代管经营等方式,发展玉露香梨基地400余亩,同步实施了提水上山、道路硬化、配套电力、恒温冷库等工程。2021年进入初果期,经营收入可超20万元,实现了“满山葱绿、尽享果趣”的良好效果。同时,引进社会企业建设中药材种植基地600亩,计划再扩种到1000亩,初步形成了“南山中药材,北山果园”的特色产业发展格局。

青山一路相伴,黄河一路相随,自驾在黄河一号旅游公路兴县段,好像穿行在画卷中。走进位于兴县最西北端的裴家川口村,这个历史悠久、古迹众多的古渡口,如今村容整洁、产业兴盛,一派生机勃勃的景象。随着黄河一号旅游公路全线通车,借着这股东风,兴县在裴家川口修建了驿站,迎接南来北往的游客。

裴家川口村委主任裴俊伟经营着一家“黄河人家”农家乐,靠着自己辛勤劳动和敏锐的市场意识,他的农家乐经营的红红火火,可提供餐饮接待100人、住宿服务30人,为村民们发展农家乐起了很好的示范带动作用。

如今,裴家川口村农家乐、自助烧烤、户外野营场所等经济性行业不断升温,农家住宿满村开花,年接待游客达万人。

大山深处、黄河岸边的古村落正一点一点发生着变化。位于黄河东岸的碧村,是山西省确定的沿黄旅游板块村,黄河一号旅游公路依村而过,村内遍布天然水蚀浮雕。

这里历史文化悠久,碧村遗址入选2022年度全国十大考古新发现;这里拥有多处红色文化遗址,白求恩国际和平医院第六分院、中共晋西区党委、洪涛印刷厂等,诉说着那段峥嵘岁月。

碧村积极筹措资金,完善基础设施,修复历史遗址,夯实产业基础,探索“乡村旅游+红色文化+黄河文化”融合发展,逐步形成“文化带动产业发展、发展带动人民致富”的局面,全力将得天独厚的旅游文化资源转化为推动乡村振兴的不竭动力。

从传统农业大县到红色旅游基地,眼下,兴县一个个乡村形成了庞大的产业集群,书写下不凡的“乡村故事”。在未来的发展中,兴县将继续深入挖掘红色文化资源,不断创新文旅融合模式,提升旅游服务质量,让这片红色土地绽放出更加绚烂的光彩,为县域经济的高质量发展注入强大动力,同时也为游客们带来更加丰富多彩的红色文旅体验。