“文博热”科技赋能古老文物

2025-08-26

来源:浙江云野科技有限公司

2025年8月,中国多地持续高温,却丝毫未减弱人们涌向博物馆的热情。在北京,故宫博物院每日预约名额提前七日秒空;在西安,陕西历史博物馆门前排起蜿蜒长队;在河南,郑州博物馆新馆单日接待量突破3.5万人次……这不是偶然的节日盛况,而是2025年中国“文博热”的日常图景。

文博热并非新鲜话题,但2025年的数据显示其热度已达历史新高。根据文化和旅游部2025年7月发布的最新数据:2025年上半年,全国博物馆接待观众总数达5.78亿人次,较2024年同期增长32%,较2019年同期增长87%。其中国家一级博物馆平均每日接待量达1.2万人次,创历史纪录。这股热潮的背后,是文物与科技的深度交融。

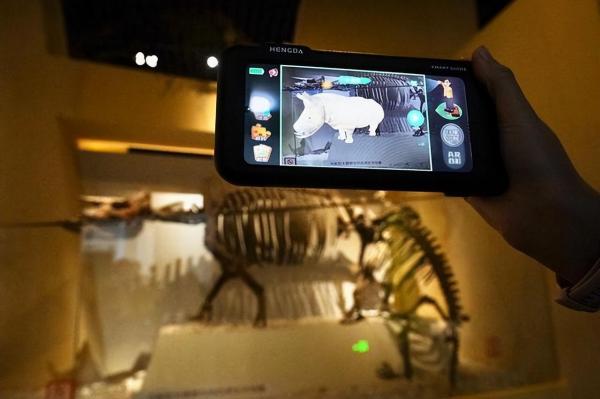

在北京中国国家博物馆的“古代中国”展厅,一批特殊的参观者正通过AR眼镜凝视着西周时期的大盂鼎。透过镜片,鼎身上的铭文不仅被实时放大、翻译,还通过三维动画重现了当时的铸造场景。这是国博2025年3月上线的最新AR导览系统,截至8月15日,已服务观众超86万人次。

在陕西秦始皇兵马俑博物馆,科技的应用更加深入。2025年6月完工的“数字秦陵”项目,通过高精度三维扫描和VR技术,复原了秦陵地宫的完整结构。游客戴上特制头盔,就能“走进”尚未发掘的地宫内部,感受秦始皇陵的宏伟壮观。该项目运营两个月来,已接待体验者超45万人,单日预约排队时长经常超过3小时。

2025年的文博展览早已超越传统的“玻璃柜+说明牌”模式。在上海博物馆东馆,2025年4月开幕的“青铜之光”特展中, visitors可以通过手势交互,虚拟“拆卸”和“组装”一件青铜器,了解其铸造过程和内部结构。开展四个月来,该展览日均接待量保持在7800人次左右,周末常常突破万人。

在河南博物院,2025年1月推出的“数字考古”体验区成为热门打卡点。参观者可以操作模拟考古设备,体验文物发掘的全过程。院内数据显示,该区域平均每日接待体验者超2000人,其中青少年占比达63%。

敦煌研究院则走得更远。2025年5月,他们推出的“数字敦煌·元宇宙”项目正式向公众开放,通过云端协同渲染技术,让全球用户都能以高清画质远程漫游敦煌石窟。截至2025年8月20日,该平台累计访问量已突破4800万次,其中国外访问占比达34%。

科技应用不仅提升了观展体验,更在文物保护和研究中发挥着关键作用。2025年以来,故宫采用激光技术已成功清洗青铜器、金银器等金属文物47件,石质文物29件,相比传统方法效率提高3倍以上,且对文物零损伤。

四川博物院则展示了他们的书画修复实验室。2025年,这里引入了基于机器学习技术的智能修复系统,能够通过对类似画作的学习,为修复师提供修复建议。数据显示,该系统使书画修复效率提升40%以上,且大幅降低了主观误判风险。

2025年的文博热还体现在公众参与方式的变革上。多家博物馆推出了文物数字化共创项目,让普通人也能参与到文物保护和传播中。

南京博物院2025年3月上线的“云纹识”小程序,邀请公众参与青铜器纹饰的识别和标注。截至8月,已有超过23万用户参与,累计完成纹饰标注逾170万条,大大加速了馆藏青铜器的数字化建档进程。

广东省博物馆则发起了“数字重建古建筑”项目,通过众包方式,邀请用户共同复原已消失的古建筑模型。项目自2025年2月启动以来,已有4.5万名用户参与,完成了13座古建筑的数字化重建。

文博热也带动了相关文旅产业的发展。根据文旅部数据,2025年上半年,文博相关旅游收入已达3280亿元,同比增长36%。其中,文创产品销售增长尤为显著,上半年全国博物馆文创收入达97亿元,已超过2024年全年总额。

在西安,围绕陕西历史博物馆形成的“博物馆商圈”日均客流量达12万人次;在杭州,浙江省博物馆孤山馆区周边的民宿入住率长期保持在90%以上;在苏州,博物馆夜游项目带动周边餐饮消费增长42%……

2025年8月,我们看到的不仅是一场文博热,更是一场深刻的文化体验革命。科技不再是冰冷的工具,而是成为了连接古今的桥梁,让沉默的文物得以“开口说话”,让厚重的历史变得可触可感。科技与文物的结合,正让博物馆从传统的知识殿堂转变为沉浸式的体验空间,从静态的陈列场所进化为动态的文化现场。2025年的文博热证明,当古老文明遇见现代科技,不仅能够唤醒深藏于血液中的文化记忆,更能够创造一种面向未来的文化传承方式。