恩施对乡村旅游景点实施区域化布局

2021-12-16

来源:恩施日报

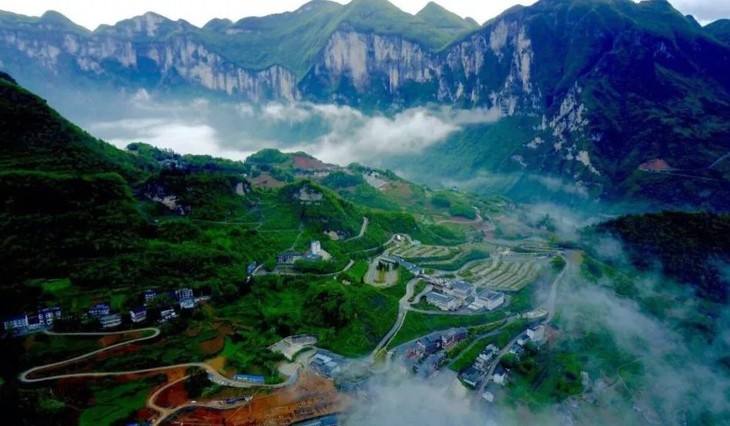

恩施州是全国最年轻的少数民族自治州,是全域集中连片特困地区,是全国首批、全省唯一整州在创的国家全域旅游示范区。

近些年来,恩施州依托良好生态和乡村资源,以生态文明建设与乡村旅游扶贫为抓手,大打旅游牌,推动了乡村旅游蓬勃发展。而借力乡村旅游,不少贫困农户实现了增收,成功脱贫致富。

脱贫攻坚取得胜利后,还需巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。要做到“产业兴旺”“生活富裕”,对于地处山区的恩施州来说,离不开乡村旅游的助攻。恩施州在“十四五”规划中明确提出,大力发展乡村旅游,做优精品民宿、现代农业综合体、民宿村落等乡村旅游产品。

“人们梦想回到山清水秀、花果飘香的农村,农家游、生态游正成为旅游行业的新领域,发展前景可观。”村支书陈久龙向记者分析道。

乡村振兴,产业兴旺是基础。乡村旅游为农村产业转型发展提供了新的方向。

“过去,藏在深闺人未识;现在,撩开面纱惊四方。”这是黄坪村的真实写照。

17年前,宣恩县椒园镇黄坪村立足本地资源,引进黄金梨,209国道穿境而过,“以路为市”的销售模式让黄金梨有了名气。经过多年发展,漫山梨树成了“摇钱树”,黄坪村成了乡村旅游目的地,老百姓在家门口把钱赚。

全域旅游规划的铺开,特色产业村被重视。2017年,黄坪村整村纳入《宣恩阿尼阿兹休闲旅游区总体规划》。科学的规划,加上特色产业,黄坪村的发展如日中天。

美丽的环境给旅程带来更好的体验,没有污水横流、垃圾成堆,乡村旅游门庭若市,进而促进乡村生态环境、人居环境的提升,这与生态宜居的乡村振兴要求相得益彰。

文化是乡村旅游的魂。充分挖掘乡村农耕、民俗、服饰、餐饮、建筑、民约等物质和非物质乡土文化,是乡村旅游可持续发展的关键。

坚持“旅游是扶贫的金翅膀、扶贫是旅游的主战场”发展理念,大力推进乡村旅游扶贫富民工作,取得较好效果。全州旅游扶贫入围全国“2020年旅游扶贫典型案例”,宣恩县入选《世界旅游联盟旅游减贫案例》。

(一)文旅融合促扶贫。坚持“以文为魂”,为旅游注入文化内涵,通过文化与旅游深度融合,打造恩施民俗大戏将游客“留”在恩施,助力脱贫攻坚。比如,建始县店子坪村把独特的红色文化旅游资源发展成为老百姓增收致富的支柱产业,昔日的偏僻小村逐渐发展成旅游名村。每年到店子坪培训基地参加培训的学员约2万人次,全村人均收入从2010年的2000元增加到2020年的9000元。

(二)景区开发促扶贫。开发一个景区,带活一方经济,致富一方百姓。先后引进鄂旅投、省交投、省联投、北京中诚信、江西旅游集团等知名企业开发旅游资源,形成了3个5A级、17个4A级的高密度、高等级景区集群,吸纳村民在景区就业,设置商铺让村民销售农特产品,引导村民在景区周边修建农家乐、民宿等,持续释放旅游扶贫效应。比如,恩施大峡谷景区吸纳周边村民近1500人就近就业,还带动周边300户民宿发展,拥有床位3000余张。

(三)乡村旅游促扶贫。大力发展乡村旅游,建设湖北旅游名镇6个,湖北旅游名村16个,实现了“扮靓一批镇村、改善一方民生”的目标。将民居、民俗、茶叶、葡萄等融合打造成特色景观带和体验带,围绕乡村旅游配套发展星级农家乐,涌现出了恩施枫香坡、宣恩伍家台、咸丰麻柳溪、来凤杨梅古寨等一批乡村休闲旅游示范点,带动贫困村民在家门口吃上了旅游饭、走上了致富路。

(四)特色民宿促扶贫。把发展民宿产业作为旅游供给侧结构性改革的重要抓手,直接带动群众脱贫致富,实现了“发展一批民宿,改变一地面貌”的目标。比如,利川市组建了龙船调旅投公司专抓民宿发展,投入资金近1亿元,完善18个民宿旅游示范村基础设施及公共服务配套设施,发展民宿1180户,直接带动就业3000多人,间接带动就业12000多人。白鹊山龙船调·湖居民宿通过国家文旅部五星级旅游民宿评审,成为恩施州高星级民宿的经典之作。

(五)养生度假促扶贫。充分利用高山独有的气候和良好生态资源优势,大力发展避暑养生度假旅游业,带动村民致富增收。比如,利川苏马荡随着旅游度假区建设的深度推进,宾馆酒店拔地而起,配套产业竞相发展,农民收入倍数增长,新增家庭餐馆、农家乐、酒店、水果蔬菜批发店、家具建材店90多家,宾馆服务、物业管理、导游等所有行业解决就业5000人以上,每年为当地居民直接增加现金收入2500万元以上,带动周边3万多村民脱贫致富。

(六)旅游消费促扶贫。通过“旅游 ”的带动功能,提升旅游消费能力,促进相关产业发展,带动更多贫困户致富。比如,国家4A级景区恩施土家女儿城景区在创新旅游业态,带动旅游消费,提升企业经济效益的同时,优先吸纳周边贫困群众在规划范围内免费经营,助力200多名大学生成功创业,为社会提供就业岗位6000余个,产生显著社会效益。

如何做大做强乡村旅游这篇大文章,进一步推动乡村旅游健康、可持续发展,充分释放乡村旅游对乡村振兴的推动作用,需要处理好三大关系。

一是处理好“土”与“洋”之间的关系,游客之所以选择走进乡村,是希望体验不同于城市的乡土生活。原生态的田园风光和乡土味儿,既是乡村旅游的最大资源,亦是乡村旅游的生命力。因此,无论是打造乡村旅游精品线路,还是开发乡村旅游产品,都应当充分尊重乡村特点,将守住乡村的历史底蕴作为底线,坚决守护好乡村的乡土味儿,保持乡村“土、野、俗、古”的本色。切忌大拆大建、大造大改,切忌将乡村园林化甚至城市化,更不能以破坏原貌为代价来换取发展。要让乡村旅游发展多一些泥土气息、乡村韵味、岁月沉淀,让“乡村更像乡村”“乡村就是乡村”。

当然,乡村旅游要高质量发展,要让游客进得来、留得下、记得住、还想来,还需注重“洋”。首先,需不断完善乡村旅游的配套设施,重点是推动水、电、路、网、房等基础设施和公共服务配套建设,以舒适便捷的现代化服务,提升游客的旅游体验。同时,还需涵养新乡风,以此增强乡村旅游产品附加值。以乡村人居环境整治为契机,通过改厕、改厨、改圈、改房等方式,美化村容村貌。大力倡导文明风尚、移风易俗、家风建设等,让游客在欣赏风景的同时,体验乡村文化氛围。

二是处理好“开发”与“保护”之间的关系,要想留住乡村的“土”气,就必须做好保护工作。一方面,要保持住乡村的“老样子”,保护好乡村的“老物件”。一条老街,一栋老屋,一张老照片,一件老家具……这些锁住了乡村记忆、承载了农家韵味的物什,是发展乡村旅游的“味”之所在。失去了这个“味儿”,乡村旅游也就失去了发展的根本。另一方面,要保护好乡村的良好生态。生态资源是乡村游的一大优势,既增加了乡村旅游的底色,又给予了乡村旅游发展无限潜力,必须牢牢守住生态保护红线。

发展乡村旅游,还需树立“开发也是保护”的理念。随着乡村旅游的深度推进,乡村旅游不再是吃农家乐、采摘那么简单,而是发展成为集“吃住行游购娱”于一体的综合性业态。乡村旅游要想持续发展,就需要因地制宜对传统乡村进行开发和改造,开发更多乡村旅游新产品,让游客有更多新体验。着力打造一批乡间绿道、乡村美景、乡旅人家、乡土美食、乡亲好礼等特色旅游项目。

三是处理好“个体”和“整体”的关系。乡村旅游要破解同质化发展,规避“千村一面”,就必须精细化打造每一个“个体”。每一个乡村都是独特的存在,总有些许差异。发展乡村旅游,就是要充分发掘出每个乡村的差异,然后围绕这些差异开展深度加工或创新设计,以特色塑形,走特色化、差异化发展之路。在这个过程中,尤其要重视对传统乡土农耕文化的发掘,大力挖掘乡村的传统建筑、乡村饮食、农耕体验、手工技艺、民俗风情、人文历史,以活态化方式进行传承和创新,做到以文化塑魂,不断提升现有产品的档次和魅力。

然而,无论是单个的“个体”景点,还是“个体”乡村,只有融入“整体”才能焕发无限生机。因此,发展乡村旅游,要将乡村当成一个综合体,系统性、一体化设计规划,对乡村旅游设施建设进行统筹安排,合理配置,对乡村旅游景点实施区域化布局,真正做到规划一体、开发一体、服务一体。此外,还要坚持全域发展之路,积极调动各方要素,充分整合所有资源,实施“旅游 ”战略,推动乡村旅游向规模化、品质化、产业化、全域化方向发展。