文旅融合的“非遗”新路

2019-10-23

来源:来源:中国环境报 作者:张黎

探访古镇,打卡白族扎染,制作沱茶……在今年的国庆黄金周里,云南大理白族自治州多个融入非遗元素、文化元素的旅游体验项目,再一次“带火”了大理旅游。

非遗独特的文化性构成了潜在的旅游价值,在当下文化资源与旅游产业进一步融合的过程中,非遗先天的市场基因和日益繁荣的旅游市场空间优势互补,不仅带动对非遗文化的有效保护,促进非遗的传承交流,也丰富美丽乡村建设内涵,推动环境高质量发展。

脚下的土地、手中的丝线、脸上的笑容交织在一起,巧手捧上金饭碗,非遗趟出幸福路。

◎“非遗”催生旅游新动力

“这次来大理真是太值得了。”

“十一”期间,来自黑龙江省的游客李俏打卡了不少大理的网红景点后兴奋地说:“我体验了印刷甲马纸,参观了白族特色民居,品尝了大理特色美食,还观看了民俗表演。可以说每一个景点都将大理民俗文化融入其中,这样的旅行是独一无二的。”

大理古城798客栈老板表示,如今游客来大理旅游,除了欣赏美景,更多游客愿意在旅行过程中了解包括非遗在内的当地传统文化。各地推出的非遗文化体验点,已经成为了海内外游客必去的打卡地。

近年来,大理在文旅融合的道路上不断探索,大力发展“非遗+旅游”新业态。大理白族自治州文旅局调研员杨建宇介绍,大理古城、喜洲古镇、新华银器小镇等地“走红”,都跟“非遗+旅游”有密切关系。

在“白族扎染之乡”——大理市喜洲镇周城村的大理市璞真扎染博物馆内,游客开心地“炫耀”自己做的扎染方巾。别看布不大,这可是在白族老奶奶的指导下,足足花了近一个小时才完成的作品。

璞真扎染博物馆负责人段树坤是白族扎染技艺州级代表性传承人,他的妻子段银开是国家级代表性传承人,夫妻俩创建了璞真扎染博物馆,将民族特色和文化旅游相结合。段树坤介绍说,他们最多的时候一天接待客人2000人。

如今的璞真扎染博物馆,已经成为一个集扎染生产性保护、扎染文化展示教育、扎染技艺体验制作、扎染旅游商品售卖等功能为一体的综合性平台,既为扎染技艺的活态传承创造了广阔的空间和舞台,也为大理的民俗旅游发展提供了一个成功典范。“近两年,越来越多的客人喜欢上民俗体验项目,做扎染、做乳扇已经成为我们旅游推介的项目。”导游李露说。

据了解,截至去年,大理共有非遗项目450项,非遗代表性传承人1320人,目前已经建立160多个非遗传习点(所/中心)。“未来,我们还要打造‘非遗主题游’,从吃住行游购娱多方面入手,在旅游的全过程融入非遗,让来大理的游客无时无刻不在体验非遗。”杨建宇如此期待。

为非遗保护传承和旅游发展提供新引擎新动力,广西道真仡佬族苗族自治县也在积极打造“中国傩城”品牌,建立旅游主题公园、主题餐厅等,开发一系列傩戏面具、傩戏服饰、傩戏饰品等旅游产品,推动非遗和旅游各领域、多方位、全链条深度融合,实现资源共享、优势互补、协同并进,形成发展新优势。

◎多彩文化增色美丽乡村

在非遗成了“香饽饽”的今天,越来越多的地方开始将民间文化、传统手工技艺等融入美丽乡村、全域旅游中,充分挖掘、展示和传承乡村文化“活”的灵魂,不仅为非遗保护利用开辟了新平台,也提升了美丽乡村文化内涵,实现美丽乡村建设物质和精神双丰收。

清雅整洁的农家小院,平坦干净的背街小巷和乡村小道,设施先进的农村人居环境,还有满面笑容的村民……人们都说,河南濮阳市南乐县岳村集村变了, 这个曾经贫穷落后的地方,如今变成了人人羡慕的世外桃源。

岳村集村借助民俗文化展示、建设“非遗”展馆及相声演员“小岳岳”老家等元素,打造了“快乐老家”主题村落。村里建有室外表演区民艺庭和室内表演区余音廊,每周都有艺人在这里表演相声、目连戏、杨家枪、豫剧等民间艺术,充分展示了传统农村生活面貌和多种民间艺术。在古艺堂室内,布置了国家级非遗目连戏和省级非遗杨家枪展览区,古老戏服、各类演出工具以及铁制农具、纺线机、织布机等展品,让人目不暇接。

村庄环境好,特色鲜明,再加上丰富的文化元素,岳村集村成为濮阳市一张靓丽的旅游新名片,吸引了众多游客前来参观游玩。来自湖北的游客马先生说,自己是奔着“小岳岳”的老家来的,爱上这里却是因为优美的环境和独具风情的传统艺术,“村里的目连戏表演真有意思,让我大开眼界!”

还有不少乡村将非遗文化资源巧妙地转化成促进农民增收的资本。

如浙江省桐庐县江南镇荻浦村,在美丽乡村建设和非遗保护中,实施了“古生态整治提升、古建筑修缮利用、古文化挖掘传承、古村落产业经营”工程,着力打造古风荻浦,在百年古戏台开展传统戏曲表演、建设剪纸艺术馆、开设村级非遗图书馆、挖掘传统小吃等,成为浙江省美丽乡村建设示范村、精品村,游客达上百万人。以荻浦村为主的桐庐江南古村落景区也被评为国家4A景区和浙江省非遗旅游民俗村。

而在贵州省黎平县岩洞镇铜关侗寨,通过建设传统苗绣工艺工作站,整合农村自然和文化资源,拓展具有特色的文化产业空间,改善农民生活,实现文化富民。“这么大的刺绣,一张可以赚500元,勤快一点一个月能做三四张。”铜关侗寨的谢嗣英举起绣品说,村里的绣娘不仅做刺绣赚钱,还参加侗族大歌演唱,一个月能赚近3000元。

◎产业链延伸实现多赢

如今,传统工艺的培训和振兴正成为多彩贵州的主旋律,也让一批批以传统工艺为支撑的村落、企业和专业合作社迅速崛起,更带动了数万苗族、侗族、瑶族等少数民族村民通过传承保护民族文化,在家门口轻松实现就业,在民族地区形成了大大小小的民族文化创意产业集群,为助推民族地区精准扶贫打开新的窗口。

在陕西,盘活腰鼓、皮影和竹编等传统文化资源,非遗成为重要抓手,各类非遗文化对接市场,传承的同时,也撑起百姓的钱袋子。

在青海,青海藏绣、土族盘绣、湟中堆绣、河湟刺绣等“青绣”是举全省之力打造的品牌产业,通过家庭式作坊、“刺绣公司 农户”“刺绣协会 农户”“公司 基地 农户 艺人”等多种形式,“青绣”已成为青海省广大农牧区妇女弘扬优秀民族文化、居家就业、增收致富的重要手艺,成为体现青海大美山水、多彩人文、和谐生活、顶尖技艺的“四美图”。

在云南,非遗与一、二、三产业融合,形成整体发展的竞争优势。如云南元阳县哈尼梯田在多依树景区梯田核心区实施植树造林25.6万亩,套种林下经济草果8万亩,梯田养鱼600亩,打造非遗 旅游 农业融合的产业化发展路径,实现了农民增收脱贫、非遗保护传承、旅游产业优质发展的三赢局面。

不仅如此,在助力当地可持续发展方面,非遗文化融合也起到了推波助澜的效应。

自2017年起 ,联合国教科文组织在广西石林启动了撒尼刺绣可持续生计试点活动。项目举办的刺绣培训班、设计赛事、文化交流和宣传推广活动已让210名当地绣娘和刺绣从业人员直接获益,其中87%为女性,总辐射人数达到3400人。通过撒尼刺绣的活化利用,以创意促进非遗传承和经济发展,为减少贫困、提升妇女经济和社会地位、增强当地社区文化自信、构建可持续的遗产地社区做出了贡献。

眼下,以撒尼刺绣非物质文化遗产为内核的文创经济开始初具雏形,彝族刺绣文化一条街和游客枢纽建起的阿诗玛文创产品专卖店正成为热门旅游地,为当地的非遗传承人、绣娘合作社、设计师等提供了更广阔的创作展示实体平台,也为非遗价值链的构建提供新的驱动力。

非遗之旅

莫尼山非遗小镇

宁海十里红妆小镇

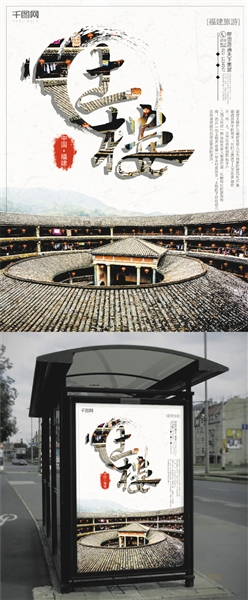

永定体验土楼文化

呼和浩特的前身”归化城”自古就为万里茶道要冲地带,商业繁华,文化交流融合。而莫尼山非遗小镇则位于呼和浩特市北S104省道东侧7.8公里处段家窑村,地处呼武公路中段。地形三面环山,登高眺望可见阴山层峦叠嶂、沟壑奔流。

莫尼山非遗小镇是全国首个以非遗为主题的大型露天博物馆,有非遗博物馆、非遗艺术馆、中国国家画院书画院内蒙古国检中心、非遗研学基地、万里茶道驿站、游牧文化展示区等12个游览区,其中非遗传习体验互动区最引人注目,清水河县与托克托县面塑有机结合,形成了具有浓厚地域特色的面塑技艺。在这里,游客可以零距离体验非遗,精湛的传统工艺真正走进了百姓生活。

在这里传统文化和蒙古族非遗文化相结合,农耕文化和游牧文化相碰撞,还可以感受蒙古族传统服饰、生产生活用具、民间乐器、工艺品的魅力。

旧时宁绍地区大户嫁女,良田千亩,十里红妆,浩浩荡荡的队伍里,华美富丽的花轿、红漆贴金的家具器物、精巧细致的女红作品,流光溢彩、喜庆繁华,映衬出古代女子的“女儿梦”。

十里红妆是我国一项古老的传统民俗。 “世界红妆看中国,中国红妆看宁海”, 2008年6月,宁海十里红妆婚俗上榜第二批国家级非物质文化遗产名录 。在政府、社会力量的扶持下,一座集红妆场景、红妆藏品、红妆情怀、红妆产业的十里红妆文化园惊艳亮相。宁海十里红妆小镇规划区面积约3.4平方公里,核心区面积约1平方公里。宁海十里红妆小镇规划建设小镇客厅、婚俗文化产业园、宁海非遗文化产业园、霞客旅游文化街、宁海民间藏珍展览园、水文化主题乐园、文峰创意园等项目。

作为以国家级非物质文化遗产“十里红妆婚俗”为主题的博物馆,展馆内共分为“百世流芳·红妆”“十里迎亲·婚嫁”“洞房花烛·红鸾”“衣香鬓影·红妆”“千年情缘·卧榻”“缑乡传承·非遗”“匠心工艺·坐具”“文创展厅”等10个展厅,不但能观赏,更能亲自体验。

福建省龙岩市永定县是纯客家县,也是福建拥有最多土楼的县,共有2.3万多座。土楼的安全防卫、防风抗震、防火防潮、通风采光、冬暖夏凉等功能一应俱全,是世界上独一无二的山区民居建筑。福建土楼产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期。世遗土楼中最古老和最年轻的均在初溪土楼群,直径66米的集庆楼已600岁“高龄”。

一座土楼就是一个艺术殿堂。每一座土楼,又如同一个“大家族,小社会”。土楼内,居住在同一屋顶下的几十户几百人同祖同宗同血缘同家族,过着共门户、共厅堂、共楼梯、共庭院、共水井的和睦生活。这种聚族同楼而居的生活模式,典型地反映了客家人的传统家族伦理和家族亲和力。楼内的客家人,住着层数相同、开间面积相等、无明显朝向差别、更无贵贱等级之分的均等居室。平等聚居,反映了客家人融洽和睦的家风和平等团结的传统。